BUMP OF CHICKEN(バンプオブチキン=バンプ)のことを最初に教えてくれたのは、当時まだ中学生だった息子でした。そのころ流行っていた「天体観測」や、いくつかのアルバムを聴かせてくれたときから、なにか気になって、私の心に残り続けてきたバンドでした。

何がひっかかるのか、どこが他のバンドと違うのか、その当時はよくわかりませんでした。ただ、ある日彼らの「HAPPY」という歌を聴いて「こころが弱っている人に心を寄せる」という姿勢が、バンドマンとしては珍しいなと驚いたのを覚えています。そのころメディアで活躍していた人たちと言えば「モテる、イケている、強くて、リーダー気質」な人たちばかりで、スクールカーストで言えば、一番上位の、うぇいうぇい言える人たちの特権の世界だと思い込んでいたからです。

バンプオブチキンは、勝ち組でもないし強くもないみたい。カーストの上位でもないらしい。バンドの名前は『弱者の反撃』で、自らを「へなちょこ」と呼んでいました。

2017年の秋「バンプのコンサートに行こうよ」と誘ってくれたのは、当時大学生の娘でした。「他のバンドなら友だちと行くけど、バンプはお母さんと行きたい。バンプ好きな子は周りにいないから。」と娘は言いました。なんてラッキーなことと喜びながらも、会場は神戸で、九州から這い出ていく私には、泊りがけの大冒険でした。

その旅に、私を押し出してくれたのは、当時、私の「こころの休憩所」で、毎日のように語り合っていた若い女の子でした。彼女の希死念慮を警戒しなければならないような日々を越え、穏やかに、私は彼女とこの世の中のいろいろなことについて語り合っていました。「こころが弱って、疲れてしまった」彼女は、BUMP OF CHICKENの藤原基央さんの歌に救われたと言います。藤原さんの存在が、どんなにたくさんの「こころの弱った」若者たちに寄り添ってきたか、ということを、私は彼女から教えられたのです。

初めてバンプのライブに行ったとき、ステージの藤原さんに「誰でも 体調が悪くなったりするかもしれないから、隣の人に『よろしく』って言ってね」と、声をかけられ、お互いに知らない者同士で「よろしく」と頭を下げ合って、なんだか優しい空気に会場全体が包まれて、本当にロックバンドらしくないけれど、この人好きだなあ、と思いました。「自分だっていつ倒れるかわからない。誰でもそうだよ」という謙虚な言葉どおり、彼はその次のドームコンサートを、インフルエンザで延期してしまいました。そんなところも 人間らしくて 好きになりました。

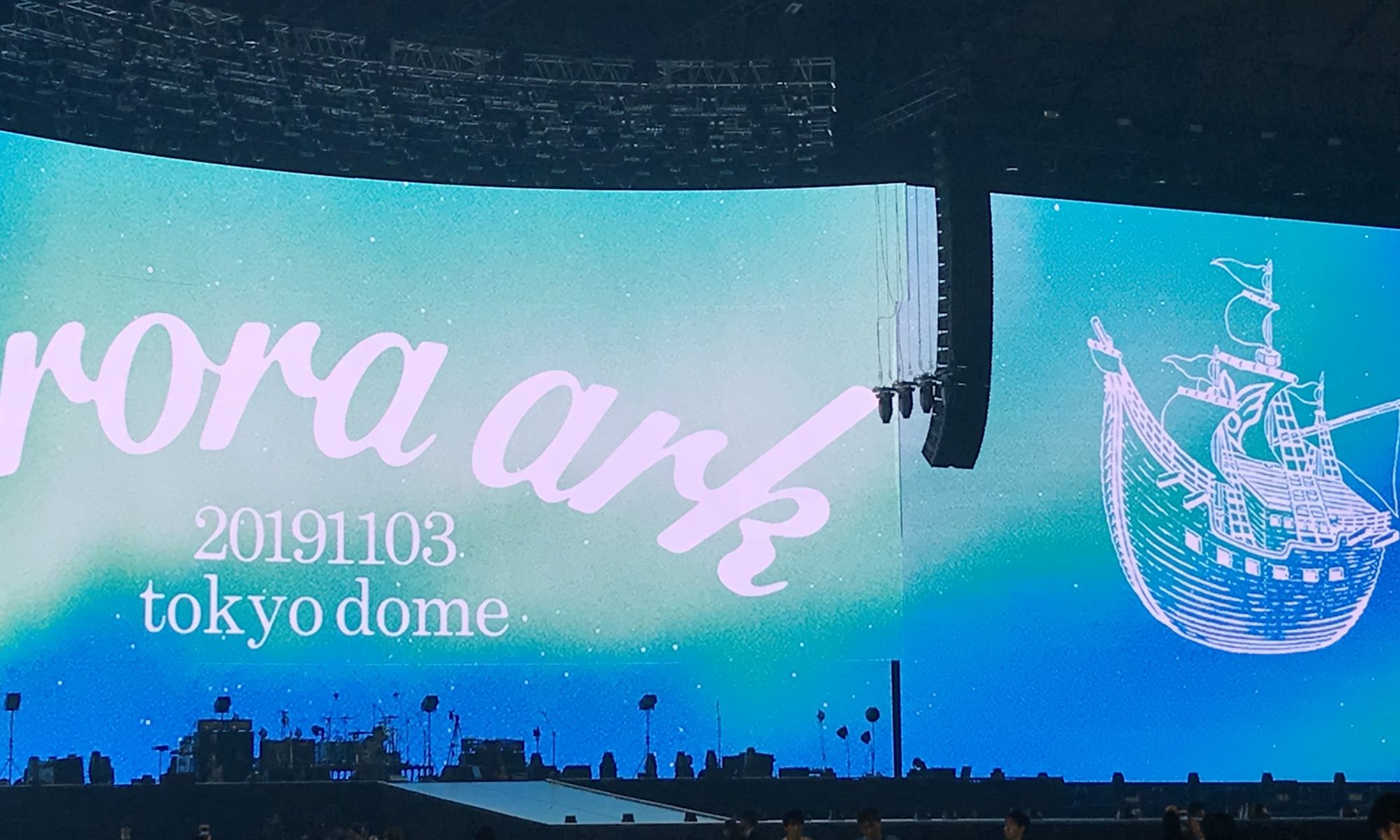

先日、社会人になった娘が、「aurora ark」ツアーの4枚の東京ドームチケットを取ってくれたため、夫と、最初に教えてくれた息子を誘って4人で聴きに行きました。「聖なる一回性」のコンサートは、本当に かれらの世界に魅了されるひとときでした。

藤原基央さんの描き出す世界は、宇宙から、浮遊しながらこの世を見つめているのでは、と思わせられるような、常人を超えた視点を感じることがあります。「夢に向かって頑張れ!」とか「壁を超えて頂点に立って!」といった、どこかの予備校のテーマソングのような歌が周りに溢れかえっているこの社会を、大気圏外から見つめながら、「呼吸ができればそれでいい」とでもいいたげな超越を感じるのです。

そもそも藤原さんは「頑張れ」とは言わず、「弱者が弱者のままで肯定される世界」を描きつづけているような気がするのです。勝ち負けから降りてもいい、弱っていてもいい、そのままでもいい、そこに「流れ星」みたいに歌を届けることで、そばにいくから、というメッセージが、聴く人のこころに届くのだと思います。

藤原基央さんは、高校を中退してバンド活動の道に進んだといいます。バンドのメジャーデビューを見据えたポジティブな高校中退だったと思いますが、それでも私には、彼が「学歴社会」というレールを、思いきって自ら下りるという、壮大な実験をしたような気がするのです。「車輪の」という言葉が、彼の歌に何度も出てくることを思えば、「『車輪の下(ヘルマン・ヘッセ)』には絶対に敷かれない、そんな時間は一秒でも惜しい」と言う、この学歴社会と距離をとるための一歩であったように思われてなりません。

有名な名曲と言われる「ロストマン」についても、その解釈を勝手にしてはならないのでしょうが、私には「あのとき高校を辞めなかった場合の自分」に対して「高校を辞めることを選んだ自分」が語りかける、という風に受け取っているのです。選んだ道の正しさを祈りながら、いつかもうひとりの自分と、誇らしく再会する日を待ちながら、というパラレルワールドのような歌だと。

ロスト、と言えば「ロストジェネレーション」という言葉も思い出されるのですが、実は藤原基央さん自身が、ロストジェネレーション世代であることにも思い至ります。彼が歌を届けようとしている人々のイメージに、時代の犠牲になってきたロストジェネレーションの仲間の姿が、あるのでしょうか。

私たちよりも、ずっと後に生まれた、ひと達の音楽に、人生の後半でこれだけ励まされることになろうとは、1900年代には想像もしていませんでした。それもまた、長く生きることの楽しみであり、幸せなことだと思っています。

「どうせいつか 終わる旅」だと、こころのどこかで私も思っているから、与えられた、一秒一秒の幸せな瞬間を、こころから味わいたいなと思います。

東京ドームからの帰り道、どこをどう通っているのかもわからないような浮遊感に包まれていました。オーロラの中を歩いているような気分でした。大切な家族と、一番好きなバンドと、魔法のような時間を共有できたことを、私はずっと忘れないと思います。